Carl Braunschweig, Kunstsalon Aktuaryus, Wiesbaden

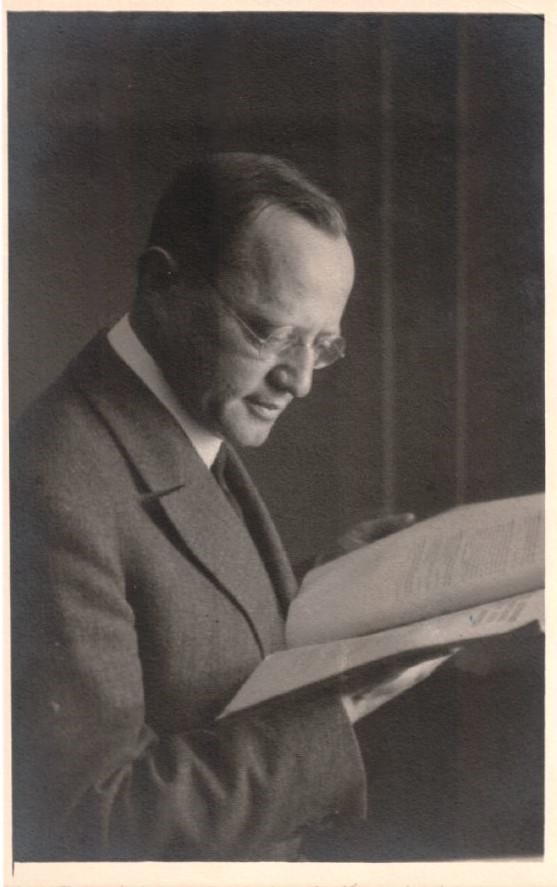

Carl Braunschweig ca. 1929 Wiesbaden © 2025 Braunschweig Estate, London

Carl Braunschweig (1886 Bad Homburg v. d. H. – 1963 London) was a bank clerk turned art dealer. Shortly after the First World War, he acquired the turn-of-the-century Kunstsalon Aktuaryus in Wiesbaden and established himself in the following years as a certified consultant and appraiser for paintings by Dutch and French Old Masters. Among his clients were auction houses, private collectors, shipping and insurance companies, the Städel Kunstinstitut, the Kunsthistorische Museum Vienna, the Kaiser Friedrich (Bode) Museum and the Dresdner Bank.

After the National Socialists seized power, Braunschweig faced an onslaught of antisemitic vendettas and threats of arrest. For this reason he fled to London at the beginning of the April boycott. His wife, who managed the Wiesbaden company’s liquidation, followed with their ten-year-old son in March of 1934 – shortly before the originally planned opening of the Exhibition of German-Jewish Artists’ Work. This exhibition, initiated by Braunschweig and presented in collaboration with art historian Franz Landsberger in June of 1934, featured over 235 works by 86 persecuted modern artists. It was also the first exhibition of modern German art in Britain. See: Hyży, Karolina. The Exhibition of German-Jewish Artists’ Work at Parsons’ Galleries London (1934): The Lost Exhibition (University of Buckingham, 2020).

Braunschweig’s losses in the forced sale of inventory and liquidation of the Kunstsalon Aktuaryus were substantial.

Carl Braunschweig (1886 Bad Homburg v. d. H. – 1963 London) war Bankangestellter, der Kunsthändler wurde. Kurz nach dem ersten Weltkrieg erwarb er den um die Jahrhundertwende gegründeten Kunstsalon Aktuaryus in Wiesbaden und etablierte sich in den folgenden Jahren als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Gemälde niederländischer und französischer Alter Meister. Zu seinen Kunden gehörten u. a. Auktionshäuser, Privatsammler, Spediteure, Versicherer, das Städel Kunstinstitut, das Kunsthistorische Museum Wien, das Kaiser Friedrich (Bode) Museum und die Dresdner Bank.

Nach der Machtergreifung sah sich Braunschweig einer Vielzahl antisemitischer Racheakte und Verhaftungsdrohungen ausgesetzt. Er flüchtete daher zu Beginn des April-Boykotts nach London. Seine Frau, die sich um die Auflösung der Wiesbadener Firma kümmerte, folgte mit ihrem zehnjährigen Sohn im März 1934 – kurz vor der ursprünglich geplanten Vernissage zur Exhibition of German-Jewish Artists’ Work. Diese von Braunschweig initiierte und zusammen mit dem Kunsthistoriker Franz Landsberger erst im Juni 1934 präsentierte Ausstellung umfasste mehr als 235 Werke von 86 verfolgten Künstlern und Künstlerinnen der Moderne. Sie war auch die erste Ausstellung moderner deutscher Kunst in Großbritannien. Siehe: Hyży, Karolina. The Exhibition of German-Jewish Artists’ Work at Parsons’ Galleries London (1934): The Lost Exhibition (University of Buckingham, 2020).

Braunschweigs Verluste durch den Zwangsverkauf des Lagerbestands und die Liquidation des Kunstsalons Aktuaryus waren beträchtlich.